|

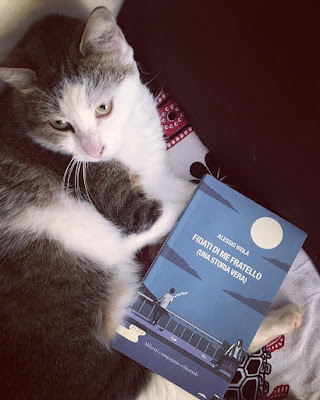

| Photo Daniele Bergesio |

Aveva un suo rituale, che ripeteva deciso ogni 31 dicembre. Si alzava con comodo, diciamo intorno alle otto e mezza nove, abbandonando al suo destino la sveglia in un’altra stanza. Si trascinava in bagno per una doccia tiepida, alla temperatura necessaria per rientrare definitivamente in sé senza restarne troppo scioccato. Colazione con pane e miele, caffè e una spremuta: pompelmo, piccola concessione all’ultimo giorno dell’anno.

Aveva un suo rituale, ogni 31 dicembre. Con la pancia piena e i nervi saldi, occhiali da sole inforcati con imbarazzo, in mattinata affrontava il supermercato. Acquistava sempre le stesse cose: un pacco di tortellini, un barattolo di sugo pronto, due spiedini, patate novelle di quelle surgelate e un panettone senza canditi e senza marca. Se l’umore lo sosteneva, un passaggio nella corsia degli alcolici fruttava una bottiglia di prosecchino; altrimenti, semplice aranciata. Per pranzo, solo un toast – ma preparato con tutti i crismi: pane, formaggio, prosciutto cotto, altro formaggio, pane; doratura leggera, croccante fuori e morbido dentro.

Aveva un suo rituale, ogni 31 dicembre pomeriggio. Dopo pranzo spegneva il cellulare – non smartphone, accidenti, ma un vecchio 3310 di cui faticava a trovare ancora batterie di ricambio – e la televisione che gli aveva tenuto compagnia mentre mangiava, abbassava le tapparelle a mezz’asta, chiudeva a chiave la porta di casa, metteva la catenella, staccava persino i contatti del citofono. Si sedeva in poltrona, e alla luce di una piantana dalla lampadina giallognola rileggeva Pinocchio da cima a fondo, commuovendosi per Melampo e facendo il tifo per Lucignolo - chissà perché gli stava così simpatico.

Aveva un rituale, ogni 31 dicembre: giunta ora di cena accendeva il forno e metteva la pentola sul fornello, salando prima l’acqua – tanto sono sciocchezze, bolle nello stesso tempo! – e versandosi un bicchiere. Infornava spiedini e patate, buttava i suoi ottanta grammi di pasta mettendo il timer (sì, non si fa, la pasta va assaggiata e bla bla bla: viene buona comunque, davvero) e la scolava sull’attenti al perentorio DRIN che detestava, ma quel segnatempo lo comandava a bacchetta da ventidue anni: come poteva anche solo immaginare di sostituirlo? Aggiungeva il ragù, niente formaggio, e impiegava giusto il tempo per finire il piatto che il secondo in forno era bell’e pronto: in tanti anni di ripetizione del rito, ormai aveva una tempistica della masticazione che verrebbe da definire “ad orologeria”. Completava la cena, tagliava una fetta di panettone osservando le bollicine che correvano su per il calice del prosecchino e sì, la sua magica serata di Capodanno si concludeva così: con la tavola da sparecchiare e l’ultimo capitolo di Pinocchio da finire sotto le coperte.

Aveva un rituale, ogni 31 dicembre, e non c’erano botti o conti alla rovescia che lo facessero desistere dal metterlo in pratica meticolosamente: non bastava una stupida convenzione a convincerlo che valesse la pena accodarsi alla massa. E poi per cosa, per accogliere altri 365 giorni uguali a quelli appena trascorsi? Tutta quella gente lì fuori non capiva la bellezza di una routine consolidata, vissuta nella propria tana a propria misura – un appartamento simile a un guanto, una giacca, un cuscino modellato secondo le proprie curve del collo.

Aveva un rituale, ogni 31 dicembre.

Finché quel 31 dicembre, alle 19.13, giusto quando stava riempiendo d’acqua la pentola, una nuova vicina bussò guardinga alla sua porta per una tazza di sale. “Mi perdoni”, disse mentre lui la osservava nervoso dallo spioncino, “non lo farei mai, ma altrimenti i tortellini mi vengono insipidi”. Sul maglione, un gigantesco Pinocchio sembrava osservarlo con altrettanto fastidio. Quel 31 dicembre, alle 19.13, tolse la catenella e, con cautela, aprì.

©Daniele Bergesio

Soundtrack: Simon & Garfunkel, "I am a rock"